俺と「よこがお」

深田晃司監督の「よこがお」を見てきました。

同じく筒井真理子が出演している「淵に立つ」以来の深田監督作でしたが、相も変わらず何とも言えない不穏さ、いい意味でのおさまりの悪さが印象的な作品でしたが、それ以上に主演の筒井真理子の圧倒的な存在感と、それに負けず劣らずの存在感を見せた市川実日子との駆け引きがとても印象的な作品でした。

筒井真理子演じる市子が主人公の本作。彼女が訪問看護を行っていた大石家で起きたある事件と、その大石家の娘である基子(市川実日子)の市子に対する秘めた愛情が徐々に歪んだ思いに変化し市子の人生を狂わせていくという物語と、その基子がリサとして池松壮亮演じる米田に近づいていくという物語が入り混じり、それに加えて夢のような非現実の演出も加わって、物語の筋自体はシンプルながらどこかとっつきにくい独特の雰囲気を持つ作品でした。

思い返してみれば、「淵に立つ」もある家族に起きた大きな変化を軸にした物語ながら、その核心である浅野忠信演じる八坂のキャラクターの掴みどころのなさにどこか揺らぎのような不安定さの印象が強い作品でしたが、それと比較すると大分わかりやすい、寓話というよりも地に足ついた感じがする作品でしたね。

また、脇を固める役者陣もこれぞといったキャスティングで、久々に濡れ場俳優の本領発揮していた池松壮亮や、筒井真理子との微妙な関係が似合いすぎる吹越満、あとどこかふてぶてしさを感じる吹越満の息子役の子まで、痒いところに手が届くようなキャスティングも流石でした。

続きを読む俺と2019年上半期の映画

今年も半年が過ぎ、年号が平成から令和に変わったり、映画料金がほとんどの劇場で上がったりと色々あったりなかったりですが、なんだかんだでいつも以上に映画館で映画を見てしまったので、久方ぶりに上半期に見た映画を振り返ってみたいと思います。

続きを読む

俺と「2018年の映画」

実は大みそかの今日も映画を見に行く予定ですが、まあ、それはそれ、コレはコレということで2018年の映画を振り返っていきましょう。

・劇場鑑賞作品数

新作映画:174本(2017年177本)

その他映画:23本(2017年26本)

計:197本(2017年203本)・劇場鑑賞回数

新作映画:174回(2017年178回)

その他映画:23回(2017年27回)

計:197回(2017年205回)

去年から比べると微減といった感じの鑑賞本数でしたが、まあ今年も映画以外のことが忙しかったりというのもありますが、TOHOフリーパスを去年は11月下旬に発行したのに対して今年は年末に発行したのもあって、その差がこれかなという感じですね。そんなTOHOフリーパスは来年の12月末で交換が終わってしまいますが、残り6,000マイル弱を私は来年溜めることができるのか!こうご期待。(たぶん溜めそう)

ちなみに、ここ数年まとめてない映画のパンフレット事情ですが、今年は遂に50冊を切る程度に購入を抑えたりしてました。こちら主に保管場所の問題が年々大きくなってるためなんですが、来年は今年と同程度かそれ以下に抑えたいと思っております。

どうでもいい話はそのくらいにしておいて、2018年に見た良かった作品10選の発表です。

1.ホン・サンス特集上映「それから」「夜の浜辺でひとり」「正しい日 間違えた日」

前回日本公開されたのが2014年なので、4年に1度のオリンピックイヤー的周期で公開されているかもしれないホン・サンス作品ですが、今年はもう4年も待たされたというホン・サンス分の不足も相まってぶっちぎり、怒涛、圧倒的、別格で1位ということになりました。去年の2位に選んだ「春の夢」もホン・サンス力(ホン・サンスりょく)を感じさせてくれる作品だったというのが私的評価のポイントだったのですが、もう本家本元は圧倒的にホン・サンス力を感じる仕上がりで、「これを待ってたんや…」と映画を見ながら満足したのでした。なお、特集上映中の「クレアのカメラ」もホン・サンス力を十二分に感じさせてくれましたが、映画としては他三本と比べるとかなり落ちる内容だったので、惜しくもランク外ということになりました。

今回は彼のプライベートのパートナーでもあるキム・ミニが出演してる4作品でしたが、いつも通り映画関係者的なちょっとスノッブ感のある男と女が出会って、酒飲みながらグダグダして、男はダメ男で、謎ズームがあって…という、ホン・サンスとしか言いようのない世界観で100ホン・サンス点でした。ただ、ホン・サンスも地味にアップデートされており、今回は酒以外のツールとしてコーヒーが登場したのが印象的で、特に「正しい日 間違えた日」でコーヒー豆の選別をさせられるシーンは彼のさらなる進化を感じさせる内容でした。

2.「スリー・ビルボード」

今年のアカデミー賞関連作の中でも群を抜いて印象的だったのは本作でした。この世界のどこかに居そうな絶妙な説得力のある登場人物ながら印象的な人々、こちらの予想を一回りも二回りも上回ってくる印象的なストーリー展開、様々な解釈が残り余韻に浸れるラストと、映画を見てる醍醐味にあふれる作品でした。アカデミー賞発表前に見れた映画でもあり、「これがアカデミー作品賞でいいよ」と思う作品でしたが、ノミネートされた作品を全部見た後でもその思いは変わらなかったですな。

3.「判決、ふたつの希望」

こちらもアカミー賞関連の作品で、外国語映画賞にノミネートされながらも惜しくも受賞は逃したレバノン映画です。レバノン人とパレスチナ難民の男性が些細なトラブルをめぐって対立し、それがやがて法廷へと舞台を移し…というお話で、裁判が進むにつれて様々な事実が明らかになっていくという展開は、我々の触れる事実は表面的で記号的な内容にすぎないということを強烈に印象付けた作品でした。ただ、この作品邦題に希望のに文字が入っていることで分かるように、きちんと救いのあるラストが待っていて良かったです。あと、結構重たい題材を扱っているにもかかわらず、主な舞台である法廷でのやり取りは法廷劇、会話劇としてもとても面白いので社会派映画という側面だけでなく、エンタメとしてもきっちり楽しめる映画でした。

4.「ファントム・スレッド」

世間的な評判の高さを分かりつつも、個人的にその年のベスト的作品かと言われると「ちょっとね…」と思っていたポール・トーマス・アンダーソンの作品ですが、この作品については文句なし、俺も大好き!と声を大にして言える作品でした。ダニエル・デイ=ルイス、ヴィッキー・クリープス、レスリー・マンヴィルの三者の演技のアンサンブルが素晴らしくて、同じ風景なのに毎回差異が楽しめる朝食のシーンなんかは特に印象的でした。あとは、アスパラとキノコ!

5.「1987、ある闘いの真実」

ホン・サンスは偏愛という名の別格なので置いておいて、それを抜きにしても今年も韓国映画は素晴らしかった。韓国映画だけで余裕でベスト10を組めるぐらい豊作な年でしたが、特にその中でもこの作品はキャスト・ストーリー・演出どれをとっても現代韓国映画の集大成と言える作品だと思える内容でした。あくまでも市井の人、普通の人が紡いでいくという物語が素晴らしくて、どのキャストも主人公だよと言いたくなる充実っぷりでした。また、今年公開された「タクシー運転手」と同じ年に見れたことや、私の大好きな韓国映画「サニー 永遠の仲間たち」との関連を感じる作品でもありました。

本作も本年のアカデミー賞関連作で、こちらもとてもインパクトが強い作品でした。何せ、登場人物のすべてが濃い、一人一人見るだけでも胸焼けしそうな濃さ…なんだけど。1本の作品としてみると、もっと見せてくれ!となるから不思議ですね。助演女優賞を撮ったトーニャの母ラヴォナを演じたアリソン・ジャネイはこの佇まいだけで100点なんだけど、他にも名言しか残さない俺たちのショーンなど、トーニャの強烈な個性が薄まるんじゃないかと思える脇役たちが良かったです。そんなキャラたちのやり取りをラストまで(自分の世界の外の話だとして)楽しんでいたのに、映画を見終わると自分の世界の外の話なのかなと爪痕を残してくる部分もとても良かったし、あとは使われている音楽がバッド・カンパニー、フォリナー、ハート等々最高でしたね。

7.「怪怪怪怪物!」

近年は個人的にコレだ!というホラー映画がなかったこともあって、ジャンルそのものに以前ほどの熱量がなくなったホラー映画ですが、今年は台湾映画のこの作品にガツンとやられましたね。ムカつくやつがとにかくムカつくというフラストレーションを後半まで延々と持続しつつそれが一挙に爆発するのかと思いきや、ラストに非常に台湾映画らしい美しいシーンを入れ込んでくるので、こちらの予想を一枚も二枚も上回ってくる映画でした。ホラー映画好きな人にも台湾映画好きな人にもおススメしたい傑作!

8.「犬猿」

吉田恵補監督と言えば今年はエロもバイオレンスも人間の情念とが混然一体となった彼の集大成的な「愛しのアイリーン」も良かったですが、それよりも「家族ってそんなに良いものだけじゃないよ!」というメッセージにガッテンしまくった「犬猿」が非常に良かったです。この映画は映画本編の内容も納得の出来だったのですが、それとともにオープニングの仕掛けが凝っていて、映画館で見る価値があった映画でしたよ。

9.「グッバイ・シングル」

上の作品で家族をディスった手前というのは冗談ですが、同じく家族を描いたこの作品もコメディタッチながら良い作品でした。今年家族を描いた作品と言えば何といってもカンヌ映画祭でパルム・ドールに輝いた「万引き家族」がありますが、この映画も同じく家族の形、血縁と家族という要素を問いかけるような作品でとても良かったです。あとは、愛称マブリーことマ・ドンソクが主演した「犯罪都市」や「ファイティン!」をおさえて、今年一番マブリーだった作品だということも言及しておきたいと思います。

10.「彼の見つめる先に」

今年も様々な愛の映画、特に同性愛が描かれる映画がありましたが、その中でも個人的に一番響いたのがブラジルからやってきたこの作品です。もちろん映画かれるのは男同士の愛情なんですが、それが特別なものというよりも、青春時代の中の1ページ的なもの、この映画の中では同性愛と異性愛は等価なものとして描かれていたのが非常に印象的でした。また、それ以外にも主人公が抱える障害の部分もあくまで日常の一つ、彼のキャラクターの一つとして描かれていて、私たちが特別だと感じる何かが特別じゃないように描かれている空気感が素晴らしかったですね。キャスト陣だと、この二人の親友であるジョバンナの存在がこの映画を体現しているような存在で、ホントに素晴らしかったです。

以上、振り返ってみるとこんな感じのベスト10になりました。ベスト10なのに10本以上選んでますが、竜造寺四天王も5人いるので許してください!今年も10選するのにかなり悩みまくったので、明日あたりは別の作品が選ばれるかもしれませんが、とりあえずこの10選ということにしておきましょう。

さて、今年も劇場公開された作品以外にも映画祭などでも何本か作品を見ましたが、これもとても良かった作品が多いので、こちらも何本か紹介しておきます。

大阪アジアン映画祭で見た作品だと台湾映画の「血観音」がとても良かったです。親子の愛憎、過去と現在を巧みに織り交ぜたストーリーは相変わらずヤン・ヤーチェスゲエと思う内容でした。また、近年個人的に注目しているフィリピン映画だと「ミスターとミセス・クルス」は、なかなか日本では劇場公開されなさそうなストレートなラブロマンスですが、楽しい作品でしたね。

イタリア映画祭では「これが私の人生設計」に続くパオラ・コルテッレージ主演×リッカルド・ミラーニ監督コンビの「環状線の猫のように」は相変わらず爆笑必死の社会風刺も効いたコメディ映画だったし、「おとなの事情」のパオロ・ジェノヴェーゼ監督の最新作「ザ・プレイス」も巧みなストーリーテリングにぐいぐいひかれていく作品でしたが、なんといっても劇場公開もされた三部作の完結編「いつだってやめられるー名誉学位」が素晴らしかったです。舞台となる刑務所の脱獄作戦はまさにコメディ映画という最高に馬鹿馬鹿しい展開でしたが、それ以上に三部作を見てきた人へのご褒美と言わんばかりに過去作と本作がつながっていく展開は大団円!という言葉がふさわしい映画でした。

今年久しぶりに参加したラテンビート映画祭では「相続人」「カルメン&ロラ」の二作品しか見れませんでしたが、このどちらも素晴らしかったですね。片や両親の財産で生活していた老齢の女性、片やロマの保守的なコミュニティで育ちながら、その息苦しさから外へのあこがれがある若く賢い女性、一見すると案の接点もないこの二人の別々の物語、映画が、テーマとしては繋がっている部分があってこの二作をセットで見れたのはとても良かったなと。どちらも日本で劇場公開されてほしいと思う作品でした。

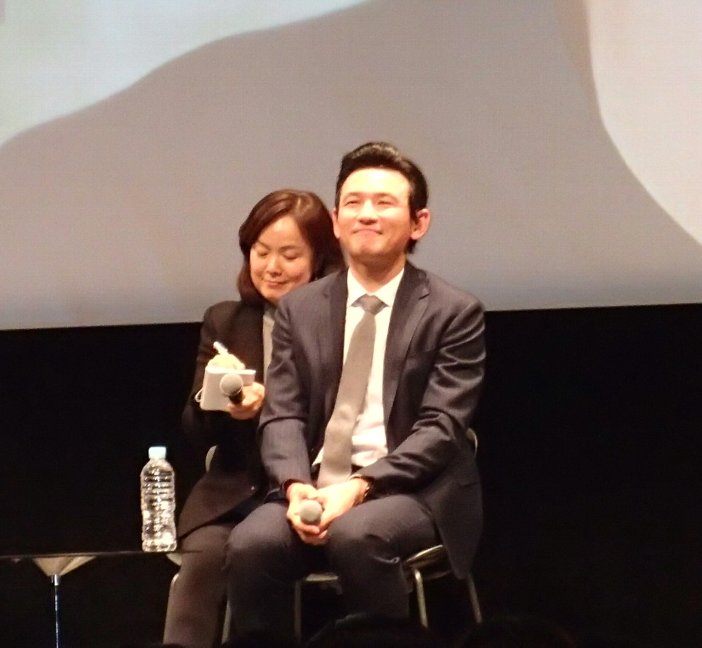

そして、大阪韓国映画祭で「ベテラン」とファン・ジョンミンのトークショーに当選したのは今年一年の運を使い切った感がありますが、映画のキャラクター同様に全身から発散されるいい人オーラと、芯の一本と負った役者としての思いが印象的で、今後もこの人の選ぶ作品なら間違いないと感じさせるような器の大きい人でした。

とまあ、さっくり考えるとこんな感じの2018年でした。という訳で2019年もぼちぼち映画を見たいと思いますね。では皆さんもよいお年を!

俺と「イット・カムズ・アット・ナイト」

最近A24のホラー映画「A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー」「へレディタリー/継承」「イット・カムズ・アット・ナイト」を立て続けに見てどれもなかなか印象的だったのですが、特に「イット・カムズ・アット・ナイト」が終わった後にじわじわと味わいが増していく作品でとても良かったという話を、この下につらつらとネタバレ(「ヘレディタリー」や「クワイエット・プレイス」を含む)込みで思ったことを書いときます。

世界中で謎の病原菌が蔓延する中、感染を防ぐために人里離れた森の中で家族と暮らすポール(ジョエル・エドガートン)は、病気が発症してしまった自身の義父を手にかけてまで必死に感染から自身と家族を守ろうとする日々を送っていた。

そんなある日、ポールは自身の家に押し入ろうとした男、トラヴィスを捕まえます、様々なやり取りを経て彼と彼の家族が感染していないと分かったポールは、共に暮らし始めるのだが…。

物語のあらすじはこんな感じで、まさに終末モノのド直球といった世界観の映画ですが、人間関係は主人公ポール一家とトラヴィス一家のみに近い非常に小さな世界でのお話なので、本年に公開された「クワイエット・プレイス」なんかを思い起こしそうな内容でもありましたが、向こうは異星人侵略モノをベースに置いて恐怖となる対象が分かりやすい一方で、こちらは”ソレ”が見えないこととミニマムな世界観が相まって、怖さがわかりにくい=ホラー映画として退屈という側面もあるというのは事実で、実際私も上映中少しウトウトしてしまったりしたのでした。

ただ、「よく考えると宇宙人よりも怖いのは釘だよな!」と言いたくなるような少々強引な展開が持ち味の「クワイエット・プレイス」の怖さや緊張感は慣れて薄れていくのに対して、「イット・カムズ・アット・ナイト」は退屈だった見えないソレの怖さよりも別の怖さが後味として残っていく作品でとても良いのですよ。

ちょっと話題はずれますが、今年みたA24の映画である「A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー」は不慮の事故を遂げた男が幽霊となって妻を見守るという話で、シーツ被っただけなある種古典的な幽霊の外見が非常に印象的な作品、「へレディタリー/継承」は家族の周りで起きる事故や怪奇現象の裏には一家の秘密が…という内容で、見終わった後に「ローズマリーの赤ちゃん」を強く思い起こす内容の作品でした。で、この「イット・カムズ・アット・ナイト」は終末観+立てこもり+小さな人間関係という三点から個人的には「ナイト・オブ・リビングデッド」のイメージが強い作品でした。こういう風に三作品ともある種の古典と言っていい作品や設定を取り入れた作品なのと、テーマとしてそれぞれ家族や恋人といった小さな人間関係が描かれるのが非常に印象に残る共通点でもありました。

話を「イット・カムズ〜」に戻すと、この映画でも...というよりもこの三作品の中でも群を抜いても言ってといいほどに、この映画での家族の描かれは印象的なのですよ。映画の主人公であるポールは”家族のために”というかなりハッキリした彼の中の正義にもとづいて行動しており、冒頭では病に感染してしまった自身の義父にすら手にかけてしまいます。ただ、これも病に罹っていない妻や息子のためであることは容易に想像できるし、そもそも彼らが人里離れた森の中で他人との関係を断って生きているのも家族を病原体に感染させないためだと思う。ただその一方で、彼らの家に入りこもうとしたトラヴィスを許し彼の家族と共同生活を始めるのも、トラヴィス一家と協力することでよりよい生活を送れるだろうという判断があったりして、単純な孤立主義者だというわけでもないのですな。ただ、物語は後半に起きる出来事をきっかけにいとも簡単に協力関係がくずれていき、「実は最も怖いのは病気よりも人間だったのだ!」的な、ある種終末モノ・ゾンビ映画のお約束な内容が提示されるのですが、それ以上に家族関係―というか自分と他者との線引き―の危うさが印象に残るのです。

その後、ポールは遂に自身の息子にすら手をかけてしまい、彼の妻と机を挟んで対峙したままこの物語に幕が下ります。彼の正義のよりどころであったはずの家族に手をかけてしまったという事実を映画のラストに持ってくるこの構成は、実は冒頭でも家族に手をかけていた事実と対になって強いインパクトを残します。

その衝撃は、冒頭のポールの行為にある種の正しさを感じていたハズの私の倫理観をも揺さぶり、大切だった家族や仲間が実はふとしたきっかけで大切じゃなくなってしまうという危うさを心に植え付ける非常にうすら寒いラストシーンであり、劇中のラストシーンの先にあるモノを容易に想像させてしまう印象的なラストシーンでした。

悪魔や幽霊、あと音を立てるとこちらを襲ってくる異星人はこの世界にいるかどうか私にはわからないけども、この映画で描かれた恐怖は私の生きるこの世界にも、何より私の中にもあるモノだなと実感できる映画でしたよ。

俺と「きみの鳥はうたえる」の舞台挨拶

先週土曜日に大阪であった「きみの鳥はうたえる」の舞台挨拶付き上映に行ってきました。

舞台挨拶と言いつつもほとんどが三宅監督と観客とのQ&A形式で、映画を見ていて引っかかった部分や、監督自身のいろんな背景や考え方が聞けて良かったので、覚えてる範囲で記録しておこうという内容です。

(と言っても、当日メモとか取ってたわけでもなく、舞台挨拶から1週間近くたってるので記憶忘れ、記憶違いがあるかもですが、そこらへんはご容赦を…)

・まず監督からひとこと

もともと、函館にあるシネマアイリスという映画館が、映画館が映画を作ろうということを企画して、函館出身の作家佐藤泰志の作品を函館を舞台に映画化した作品、「海炭市叙景」「そこのみにて光輝く」「オーバー・フェンス」が作られていました。本作は、それら三作と同じくシネマアイリの製作、佐藤泰志作品が原作という作品なんですが、映画館が作った映画をこんなに多くのお客さんが、今日わざわざ映画館まで足を運んで見てくれて、ほんとにうれしい気持ちでいっぱいです。

・監督の好きな映画を教えてください。

好きな映画、というかデンゼル・ワシントンが大好きな俳優でして、彼の出演作「デジャブ」や「アンストッパブル」が大好きですね。「デジャブ」はあまりな内容に触れられない映画なので、これはもう見てもらうとして、「アンストッパブル」はデンゼル・ワシントンが暴走してる列車を止めようと頑張る映画で、ホントにそれだけなんですが無茶苦茶面白い映画ですね。

あと、他に好きな映画としては、現場でスタッフとの会話でもよく話題に上って作品でもあるんですが、リチャード・リンクレイターの作品ですね。「ビフォア・〜」シリーズもいいですし、アカデミー賞にノミネートされた「6才のボクが、大人になるまで。」や、最近公開された「30年目の同窓会」もとても良かったですね。

・映画を見ていて主演の三人(柄本佑・染谷将太・石橋静河)が、当て書きのように感じるイメージ通りという感じの役柄に思えましたが、初めからこの三人を想定した脚本を書いたのでしょうか。

僕役の柄本佑と静雄役の染谷将太は、僕自身が「この二人と仕事したい」という気持ちもあり、かなりイメージしながら脚本を書いていて、実際に希望通りのキャスティングとなったのですが、もろもろの事情で一時製作が中断して、三年ほど期間があいてしましました。しかし、結果として石橋静河という素晴らしい女優さんがこの映画に参加してくれることになったので、良い方向になったなと思います。

・映画の内容からこのタイトルをイメージしにくかったのですが、なぜこのタイトルにしたか教えてください。

先ほども説明させてもらいましたが、この映画は佐藤泰志の小説を原作にしていて、その小説のタイトルが「きみの鳥はうたえる」なんです。

ただ、原作にはきちんとそのタイトルの由来である、ビートルズのアルバム「リボルバー」に収録されている曲「And Your Bird Can Sing」が出てくる場面があり、それは主人公の僕と静雄の二人が意気投合し、部屋でレコードを聴こうとするけど、プレイヤーがなくてアカペラで歌うというシーンなんです。映画でもそのシーンを描くことを考えていたのですが、なんせビートルズの楽曲はとにかく高い、カバーでもかなりお金がいるということで結局このシーンは無しになりました。

・今後どんな映画を撮りたいですか。

こういうジャンルの映画を撮りたいというよりも、とにかく今、同じ時代を生きている素晴らしい役者たちを映像として残していきたいという思いが強くあります。

あと全然話は変わりますが、ZOZOTOWNの前澤社長がこないだ世界で初めて月に行くってニュースがあったと思いますが、彼が同行させるアーティストの一人として作品を撮ってみたかったですね。

・音楽がとても印象的だったので、音楽を担当したアーティストについて教えてください。

本作の音楽を担当してくれた Hi'Spec(ハイスペック)はDJ、そしてトラックメイカーとしても活躍中のアーティストで、劇中でもクラブのシーンにDJ OMSB(オムスビ)と一緒に登場してプレイしてくれています。彼らはSIMI LAB(シミラボ)というユニットのメンバーで、以前、僕自身が彼らのようなヒップホップアーティストを題材にした「THE COCKPIT」というドキュメンタリー映画を製作しており、今回、彼に音楽を担当してもらったのもそのような繋がりからです。

ちなみに、クラブのシーンではほんとにテキーラを飲んでましたね。

・函館の舞台に撮影した映画ですが、こだわった点などはありますか。

有名な観光地が出てくるような映画じゃなくて、それこそ函館じゃなくてもどこにでもありそうな街の情景の中で、どこにでもいそうな若者たちの物語にしたいという思いがあり、冒頭こそ函館山や函館の夜景の様子はちょっと映りますが、それ以外のシーンはなるべく普通の町の様子を映す作品にしています。

コンビニの会計シーンはアドリブのような掛け合いがとても印象的でしたが、どのように演出されたのでしょうか。

他の劇場で行った舞台挨拶でも、このシーンを含めて非常にアドリブだと感じる作品だという質問を受けましたね。本作は基本的にはシーンを撮影前に脚本を渡して、そのシーンのイメージを固めたうえで撮影に入ります。そこで、脚本以外の内容を現場でメモとして役者陣に渡したりもして、より内容を深めていくという形で演出してました。そこで、役者陣からこういう風にしたほうがいいんじゃないか、というアイデアも出たりして、何回か繰り返して撮っていく中でシーンの内容が固まっていくという作品でした。

コンビニのシーンも非常にアドリブのように感じるシーンですが、あのシーンも何回もリハーサルしたりして、喋る内容もいろいろ考えて出来上がっていったシーンなんですよ。

・佐知子が歌うあの曲がとても印象的だったが、あのセレクトは誰のものなんでしょうか。

佐知子が歌うあの曲はこちらでセレクトして石橋さんに歌ってもらいました。見てもらうとわかる通り、石橋さんの歌がとても素晴らしくて、とてもいいシーンになったと思います。

と、覚えている範囲ではこんな感じですね。間違ってたらスミマセン。

俺と「タリーと私の秘密の時間」

「タリーと秘密の時間」を見てきましたよ。ジェイソン・ライトマン監督&シャーリーズ・セロン主演という「ヤング≒アダルト」と同じ組み合わせの作品ですが、本作もとても良かったなと思いましたね。

あちらの主人公メイビスはタイトル通りどこかで大人になりきれない年齢的には大人の女性。世間的に言えば”イタい”女性のお話で、私自身もその”イタさ”に身に覚えがあるだけに、どこかである種の共感を覚えつつ鑑賞したのですが、本作で彼女が演じる主人公マーロはそんな”イタさ”とは無縁に見える女性。年齢こそ私にまあまあ近い(といっても彼女よりはちょっと若いですが)だけで、性別も状況も全く正反対な彼女。けれども、本作は共感とは違うものの、ある種の気づきを感じさせてくれる作品でした。

主人公のマーロは愛する夫と二人の子供、そして間もなく生まれてくるもう一人の子供がお腹の中にいるという、私がその大変さ、辛さをどれだけ想像しようともその一端にもかすることのできない状況におかれており、日常の様々な出来事に疲弊しきっている姿が描かれます。彼女のそんな姿を見ているだけで、私が思っていることが彼女の大変さの一端に過ぎないということを分かっていつつも、この人スゲェなという感情(もちろん、体型を含めたシャリーズ・セロン本人へのスゲェという感情も含まれるが)を抱くのでした。ただ、この映画が私の琴線に触れた部分は、この母という存在の凄さとはもう少し違う部分じゃないかと思ったりしているのです。

単純な育児あるあるというジャンルの映画で見れば、未婚独身子無し男性の私がマーロのことを”あるある”と思う…訳もなく、上述したように畏敬の念でただただ彼女の行動を見てたりしたし、マーロの夫であるクレイグに、女性から見れば甘い!と言われそうですが、それなりにいい夫なんじゃないかなと思ったりして、全体的に明確な悪(ダメな人)というのが設定されてない作品なのも、もちろん問題提起的な要素もあるけど、夫婦や育児以上のもう少し踏み込んだ部分が、(少なくとも私にとっては)本質なのかと思った訳です。

子供の出産を間近に控えたある日、マーロは兄から出産祝いとしてナイトシッターを雇うことを提案され、初めこそ他人に家事を任せたくないと思うマーロはナイトシッターに乗り気になれなかったのですが、子供が生まれ、これまでも限界だったのにそれ以上の限界に陥ることになった彼女は、遂にナイトシッターとしてタリーという若い女性を雇うのですが…というストーリーです。

<ここから思いっきりネタバレ>

この映画、物語の後半で「二重螺旋の恋人」もびっくりな衝撃の展開を迎えます。ちなみに、引き合いに出したのが何で「二重螺旋の恋人」かというと、たまたま同じ日に見ただけというだけですが…。

話を本題に戻すと、この映画で後半に明かされる秘密とは、マーロが頼っていたナイトシッターのタリーが実は彼女の生んだ幻想で、ナイトシッターに頼っていた部分も彼女が”理想の自分”であるためにこなしていたというものでした。そのことは、この劇中にあった大小のひっかかり、家族のだれもタリーの存在に気づいていないという点や、タリーがクレイグと一夜を共にし、それをマーロが応援するというこちらが”えっ”と思うシーンを綺麗につなげていくもので、胸のつっかえがきれいに解消されていく展開がとても良かったです。

ただ、そんなストーリー展開以上に私の心に残ったのは、マーロ自身が自分はそう思っていなかったけれどそうでなかったという面でした。マーロ自身は問題はない…というよりも”そもそもこういうもの”という諦観があったように見受けられるマーロとクレイグの関係や子供たちとの関係、それに時間とともに変化が生じてしまった過去の親友との関係もそうですが、最も印象的だったのは彼女が自身を偽っていた、”あんなに大人な女性でも”容易に人生の落とし穴に落ちてしまうことでした。

「ヤング≒アダルト」での主人公の痛さは非常にわかりやすく、だからこそ私にとっても共感しやすいものでしたが、本作も同じく人生の難しさを扱いつつも、共感できるのかは一見するとわかりにくい作品かもしれません。ただ、この映画の引っ掛かりを紐解いていくと、ジェイソン・ライトマンが持っている本質は「ヤング≒アダルト」の時と変わっていないように、私には思える作品でしたね。

あと、学校で息子の癇癪が爆発しちゃったときに”木になる”と言い始めた教師、あの人はホントに最高でしたね。ああいう脇役をサラッと出してくるあたりが、もう一つのこの映画の良さだと思いますよ!。